牠眼裡的她:《她的危險遊戲》 劇透

電影從一場強暴場面開始。是的,就是預告片中,蒙面歹徒突然破門闖入、侵犯女主角的驚嚇橋段。

片頭標題畫面在轉進正片前,觀眾可以聽到杯盤砸落的畫外聲響。正片開始,只見第一個鏡頭是貓咪的注視,注視著瓷器碎裂、打鬥的喘息和呼喊源頭:牠那正被陌生男子壓在地上攻擊的女主人蜜雪兒。然後,這披覆著藍灰色漂亮毛皮的夏爾特貓逕自緩步走開;早洩完事的入侵者喘了兩下,也帶著染血的下半身從容離去。遭受震驚如死人般躺在地上一陣子的蜜雪兒,坐起身後做的第一件事,卻是先將摔壞的茶具掃除乾淨⋯⋯。

(比起入侵強暴的驚嚇,蜜雪兒事後的異常冷靜更讓觀眾不寒而慄)

非常精彩細緻的開場。觀眾第一時間被蠻橫的衝突抓住注意力同時,貓科動物的一貫冷淡態度,則為本該情緒悲慘的事件添附一種古怪的幽默感。劫後餘生的蜜雪兒第一件事不是報案或就醫驗傷,也沒有打電話向親友求援,而是打掃、沐浴、等待兒子赴約(此時也沒有呼救求助),彷彿試圖使一切如常,如此更升高了電影整體的古怪氛圍。反常的行為表現使得蜜雪兒形成神秘的人物特質。

這延續自伊莎貝.雨蓓(Isabelle Anne Madeleine Huppert, 1955-)在《鋼琴教師》(La Pianiste, 2001)以後最廣為人知的螢幕形象:熟齡顯老而猶有性魅力、表面理智內在卻神經質,洪水般激烈的真實性格壓抑在面具似淡漠的臉龐下,彷彿會將周遭人事物連同自己一併毀滅的危險女性。伊莎貝.雨蓓不慍不火的表情演技,使其詮釋這類遊走在精神崩潰邊緣的角色尤其有說服力。平心而論,雨蓓之於《她的危險遊戲》(ELLE, 2016)演出蜜雪兒,並未超過她在《鋼琴教師》演出愛莉卡的高度。但也已經足夠嚇人。之所以會令觀眾感到兩者之間的表演有些微落差,主要應該在不同導演的側重角度差異。

作品中經常著墨於過分暴力和情色元素的保羅.范赫文(Paul Verhoeven, 1938-),雖亦屬於相對偏鋒的導演,好萊塢的商業劇情片發展,使得他的電影顯然較為注重事件的鋪陳。在藝術上更為極端的麥可.漢內克(Michael Haneke, 1942-)則更加重視人物的動機和命運,其大量長鏡頭使用也使演員的表演得以充分發酵。因此,《她的危險遊戲》注定不會像《鋼琴教師》那般精純而耐人尋味。從大眾角度來說,《她的危險遊戲》必然較為有趣易解,因為它具有更清晰可供辨識的起承轉合,以及太過充足的事件描寫。只是也因此少了留白的餘韻。事實上,保羅.范赫文為了盡可能清楚交代整起故事的發展,使用過多的、幾乎等同於動作片的鏡頭數量和不同單一事件進行敘事,這多少使得整部電影看下來略嫌瑣碎,讓人很難從中整理出故事的核心主題。

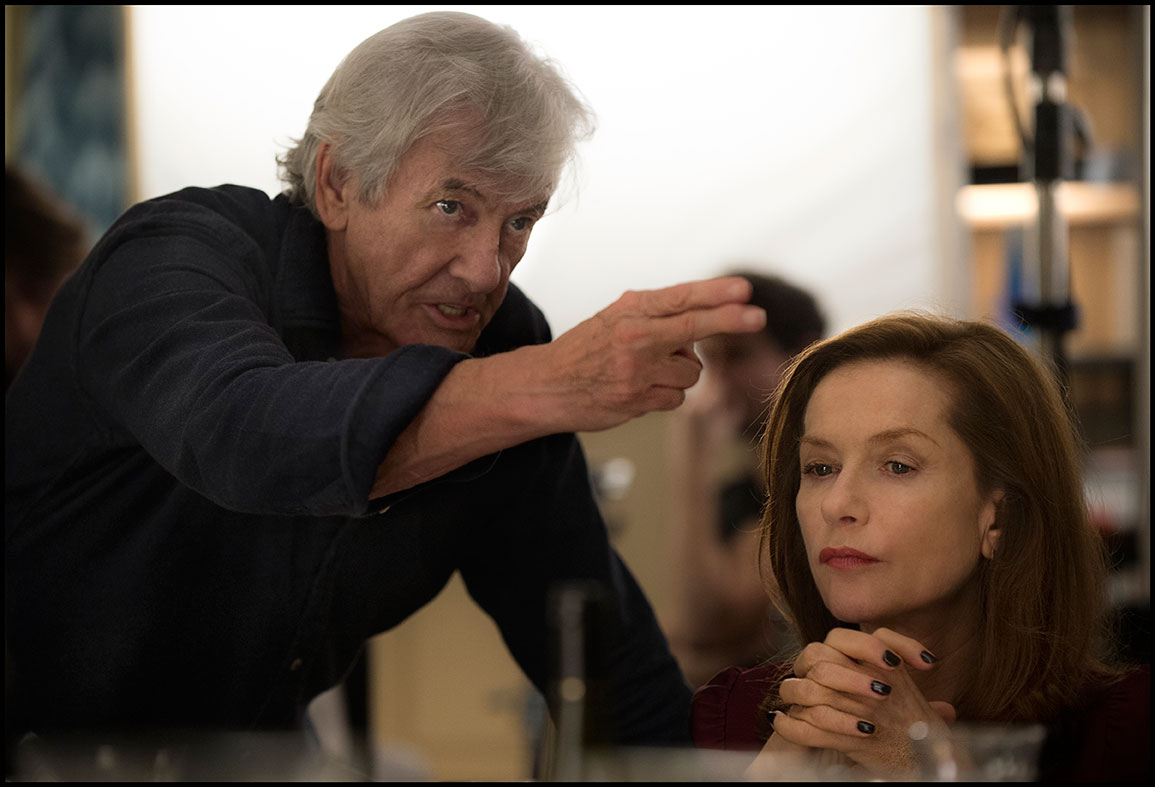

(雖然年近八旬,保羅.范赫文的活力著實令人敬佩)

其另一可惜之處在於,電影到最後的想像空間遭到過多削減——事件始末,人際互動,導演都清楚地拍給我們看了。類型電影的慣性讓保羅.范赫文自然而然要在懸疑劇中,完成大多數疑點的開誠佈公。實事求是的原則下,使得每一個本應讓人牽腸掛肚的謎題,最後都有一個「想當然爾」的解答:蜜雪兒為什麼不報警?因為童年精神創傷導致她對於政府執法單位的不信任。對她父親的憎恨所為何來?曾經,父親因精神失常而有過屠殺街坊鄰居的獵奇事件。入侵的強暴犯究竟是誰?派屈克,高大英俊,待人體貼和善,事業家庭有成,妻子美麗且信仰堅定,是您最好的鄰居——跟劇中其他廢柴男人比起來,除了他,還有誰最適合擔任兇手這個角色呢?

《她的危險遊戲》絕妙的開場無疑具有足夠的神秘感,但在真相一一揭露時,那些通俗劇式的謎底,也不過是進一步證實觀眾原先心中所可以想像得到的情節,未免讓人略感失落。這或許也是菲利浦.狄雍(Philippe Djian, 1949-)小說原著的框架侷限。

另外,若能避免在類型劇中過度使用背景音樂的問題,整體應該能再有更高評價。安妮.杜德利(Anne Dudley, 1956-)的音樂渲染力充足,但保羅.范赫文為了營造每一段驚悚情節的緊張氣氛,因而反覆使用相似樂章,反倒容易造成聽覺疲乏。和約翰.威廉斯(John Towner Williams, 1932-)為「星際大戰」、「哈利波特」等系列譜寫的「主題配樂」不同,安妮.杜德利於此提供的可說是「情境配樂」。導演過度依賴情境配樂以增強觀眾情緒,可能曝露出導演對於自身的剪輯和氣氛營造不夠有自信的事實。

除此之外,導演在部分現場收音的場景處理倒是格外出色。其中最讓人印象深刻的一幕,在蜜雪兒家中的聖誕派對餐後。友善的鄰居太太蕾貝卡正偕同蜜雪兒的母親伊蓮,看著電視上天主教廷的彌撒轉播。電視一面傳來莊嚴祥和的聖詠之聲,另一邊沙發上,蜜雪兒卻正在跟派屈克述說著過往父親連續殺害數十人的恐怖「故事」,鮮明的情境衝突隨而轉化成詭異的黑色幽默:這顯然正是保羅.范赫文最擅長的表現手法。

(嚴肅情境下不以為意地置入怪誕的笑點,在本劇中可說是層出不窮)

有關敘事,前面談論了一些令人不甚滿足的俗套。然而話說回來,《她的危險遊戲》確實有其獨到之處。最關鍵者自然在於:故事並未因為蜜雪兒(被害者)發現派屈克(加害人)的真面目就破案、宣告落幕,反而真正的故事才由此開始。能吸引到心理變態的派屈克,蜜雪兒本身其實也有著心理變態的特質。當她發覺這令人為之傾心、她用來當作自慰配菜的派屈克,竟然就是那一天襲擊她的歹徒——一個不透過強暴脅迫的暴力手段就無法勃起的可悲傢伙——她對他的情感因此扭曲了。變成周旋在施虐和受虐的性暴力勒索、檯面上派對和地底下地窖交錯的雙重關係(這也是和《鋼琴教師》有些許相似的情節)。至此,本劇真正的主題才終於顯現:家庭與人際交往聯繫之薄弱而易於崩解,和社會化壓抑下有可能將人心中的黑暗變成更可怕的怪物。

本劇中,表面上的主角是蜜雪兒,但派屈克其實也是內側的另一名主角。兩人身家背景適足以相互對照:蜜雪兒事業蒸蒸日上但家庭破碎,父親無期徒刑,母親飼養男寵,與丈夫因家暴離婚,兒子不學無術又當別人便宜老爸,加上慘烈的過往,使得她成為一個冷淡而尖銳的女強人。派屈克呢?寬厚飽滿的額頭,結實如美式足球員的體格,家有良屋美妻,在銀行有個不錯的差事,待人溫和有禮,是整個故事裡唯一有以正面形象描寫的男性。一個來自黑暗,一個背景光明,但結果是:不論有什麼樣的過往,怪物終究是怪物。

(蜜雪兒和派屈克畸型的互動關係,是這部黑色心理電影最獨到的設計)

電影並未另加篇幅說明派屈克何以如此,因此成功為全劇保有最後一席的神秘角落。使人心理致病、精神違常的因素太多,我們不需要一個再將人物行為勉強合理化的單調歸因。雙重人格似的派屈克有其高度社會化的社交形象,內在卻有著不見容於社會的殘暴性癖。而最終,再怎麼被世俗稱頌的幸福美滿生活,也無法拯救這樣的人。因為那對「真正的牠」而言,如此偽裝著才是不幸的源頭。

終身活在父親魔障底下的蜜雪兒,在父親死後終於能坦然面對自我,而不是被早已經無可救藥的派屈克繼續拉向深淵。也因此才有她最後下定決心要停止與派屈克的扭曲關係,做最後一次的正面對決,藉此回歸正常生活。只是,刻意安排兒子文森做暗樁、寧可兒子背負「殺害友善鄰居」的崩潰心理也要自我解放的心機,蜜雪兒在這之後真的算是拉回正軌了嗎?看她最後和一度齟齬的閨蜜安娜,表面上言歸於好,實則字裏行間相互較勁的意味濃厚。只能說:讓我們拭目以待!

(如需轉載本文請先詢問確認)